Давно уже минули те времена, когда на участках высаживались лишь плодовые деревья. Сегодня на дачах деревья сажают не только с прицелом на будущий урожай, но и для души. Именно поэтому наша сегодняшняя статья посвящена тому, как правильно посадить дуб на участке.

Интересное о дубах

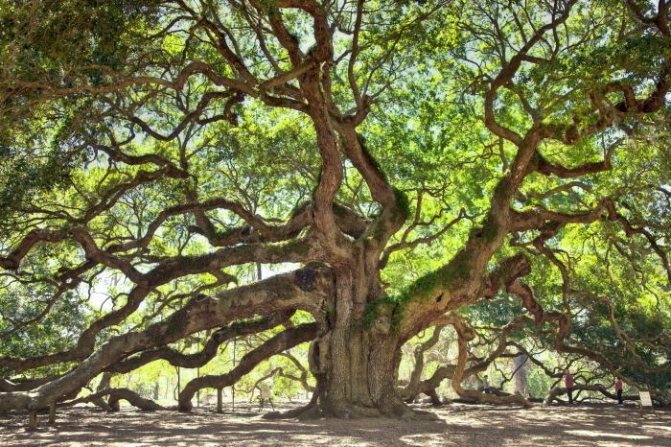

Дубы недаром считаются символом долголетия и крепости, ведь срок их жизни колеблется в пределах от 500 до 1500 лет. В высоту же дубы вытягиваются не много — не мало, а на 50 метров. Всего в природе существует более пятисот видов этого растения, но на территории нашей страны чаще всего встречается дуб черешчатый, он же обыкновенный английский.

Как правильно посадить дуб?

Итак, вы решили украсить свой участок этим красивым и благородным деревом. Есть два способа, как его правильно посадить — пересадить молодой саженец дуба из ближайшего леска (как вариант — купить в питомнике) или вырастить из желудя. Рассмотрим оба эти варианта.

Как правильно посадить желудь дуба?

Самый важный этап в этом способе посадки дуба — правильно выбрать желудь и успешно сохранить его до весны. Именно весной мы и будем высаживать желудь, ведь высаженный осенью он рискует быть съеденным мышками. Поэтому в начале октября отправимся к ближайшему дубу за последними оставшимися на его ветвях желудями, из которых отберем несколько самых крупных и здоровых.

Собранный посевной материал отправляем в подвал или холодильник до весны, упаковав в проветриваемую емкость и немного увлажняя время от времени. Весной опускаем желуди в емкость с водой и отсеиваем те из них, которые всплывут — они погибли в процессе зимовки.

Как только минуют последние заморозки, и почва достаточно прогреется, желуди высаживают в открытый грунт, располагая на расстоянии 20-30 см друг от друга. В почву желуди следует укладывать горизонтально, заглубляя на 20-30 мм и немного присыпая землей. Прорастание желудя процесс достаточно длительный и начинается он с появления корня. Лишь через 1-1,5 месяца после корня желудь выпускает побег.

Как правильно посадить дуб из саженца?

При посадке дуба этим способом нужно помнить про особенности корневой системы этого дерева, образующего один длинный главный корень и множество боковых. Успех посадки саженца дуба и заключается в том, чтобы минимально повредить его корни.

Высаживать саженец дуба лучше ранней весной, до того как на нем появятся первые листочки. Место для дубочка выбирают хорошо освещенное, защищенное от ветра и застоя грунтовых вод. В земле палкой проделывают углубление примерно в 25 см, в которое устанавливают саженец и утрамбовывают почву вокруг.

Удивляющие своей мощью, эти красавцы деревья (вечнозеленые или листопадные) с резными кожистыми листьями и роскошной шатровидной кроной – чрезвычайно декоративны.

Притом, что дубы достаточно светолюбивы, а многие их виды и весьма требовательны к насыщенности почвы питательными веществами, они – растения-долгожители. Известны дубы, возраст которых перевалил за три века. Взрослые деревья нуждаются лишь в минимальном уходе, быстро растут, давая обильную тень и радуя глаз пышностью кроны.

В настоящее время известно не менее 600 видов дубов. Некоторые из них отличают экзотическая форма и своеобразный окрас листьев.

Решив, во что бы то ни стало посадить это чудесное дерево на приусадебном участке, вы можете приобрести 1 — 2-летние саженцы в специальном питомнике или попробовать самостоятельно вырастить дерево из желудя.

Пересаживаем дуб

Дуб широко распространен на нашей территории. Его высаживают в лесополосах, парковых зонах и скверах. Он имеет не только декоративную ценность, но и служит природным укрытием от палящих солнечных лучей и очистителем воздуха.

В последние года, большие деревья завоевали первые позиции в ландшафтном дизайне. Сегодня все больше садоводов-любителей и опытных дизайнеров используют дубы для посадки на садовых и дачных участках.

Совет 1: Как вырастить дуб

Первым этапом выращивания дуба является сбор желудей. Для посадки можно выбрать два типа желудей:

- осенние желуди, их собирают в начале или конце периода сбрасывания листьев;

- весенние желуди, их получают после зимовки, когда только сойдет снег.

Сеять семена дуба необходимо в горизонтальном положении, присыпав почвой толщиной в сантиметр. На каждый желудь приходится примерно от 500 мл до 700 мл почвы.

Корневая система дуба достаточно мощная и хорошо развивается, поэтому наземная часть, как правило, отстает в развитии и всходы начинают появляться только через месяц или чуть больше.

Вырастит дуб можно в увлажненной лесной почве, которая богата питательными веществами. Для начала все сеянцы можно посадить в один ящик на расстоянии 10 см друг от друга, с дальнейшим развитием пересаживать саженцы в отдельные горшочки.

В качестве удобрений можно использовать перегной или натуральные питательные вещества на его основе, но можно и ограничится покупкой специальной лесной земли. Для дуба необходим регулярный полив, не допуская высыхания земли. А также необходимо следить за освещением, оно должно быть хорошим. В зимний период не помещает дополнительный источник света.

Дерево довольно хорошо укореняется и образует стержневой корень, длина которого у дуба в возрасте 2-х лет достигает 1,5 метра. Следовательно, для посадки лучше брать глубокий горшок, а при высадке в грунт выкопать глубокую яму. Во время пересадки следует использовать ту же землю, в которой проросло дерево. Так дерево сможет быстрее укорениться и начнет развиваться в полную силу.

После высадки дуба желательно следить за его ростом, чтобы своевременно заменить признаки заболевания. Опасны для дуба: плохое освещение, пустая почва или недостаточное ее количество для нормального развития корневой системы.

Наиболее распространенной болезнью дерева является мучнистая роса, появляющаяся на листьях дуба в виде белого налета. Мучнистая роса замедляет развитие и рост дерева. Чтобы избавиться от заболевания, можно провести обработку раствором однопроцентного медного купороса или другим веществом от грибковых заболеваний. Листья, которые были поражены, следует опрыскать данной смесью, которую можно легко приобрести в любом специализированном магазине для сада и огорода.

Основные правила пересадки

Сегодня многие любители экзотики на своем участке не хотят ждать, когда саженец подрастет и приобретет форму взрослого дерева, а желаю сразу же обзавестись взрослым, раскидистым деревом и отправляются за ним непосредственно в рощу. Но выкопать и привезти на дачу дерево прямо из леса достаточно сложно, но вполне возможно, если соблюсти следующие моменты. Пересадка должна проводиться только лишь осенью, с наступлением холодов, дерево замедляет жизненные процессы внутри себя, а значит у него будет достаточно сил адаптироваться и прижиться в саду. Поскольку речь идет о большом дереве, то чтобы его выкопать нужно достаточно сил, да к тому же чтобы привести его из леса, потребуется транспорт и силы для погрузки.

Дубы являются обладателями хорошо развитой, но в тоже время ранимой корневой системы. Поэтому выкапывать его из земли нужно очень осторожно. Необходимо просчитать размер корней, для этого можно воспользоваться следующими знаниями: нужно замерить окружность ствола на расстоянии тридцати сантиметров от земли, умножить его на десять, а полученный результат и будет тот диаметр, по размерам которого и можно проводить извлечение дерева из грунта. Из леса, дуб нужно перевозить предварительно, обернув корни в защитный материал.

Место посадки в саду подготавливается заблаговременно. Яма должна быть достаточно глубокой, ее размеры должны быть минимум на сорок сантиметров больше, чем объем корней. На дно ямы укладывается дренажный слой, можно также внести удобрения, для улучшения питательности почвы. Есть небольшая хитрость, дерево нужно углублять в грунт так, чтобы земляной ком на шесть сантиметров возвышался над почвой. С приходом весны, грунт осядет, и земля сравняется. Чтобы обезопасить дерево от сильного ветра, ему нужно обеспечить дополнительные подпорки. Когда оно приживется, все удерживающие конструкции и опоры убираются. Вот примерно по такой схеме производится посадка взрослых деревьев на садовых участках. Но при этом сохраняется большой риск повреждения корневой системы.

Поэтому рекомендуется пересаживать дуб на новое место в молодом возрасте, пока корневая система находится в компактном состоянии. В питомниках чаще всего продаются саженцы от двух до пяти лет жизни.

Рассмотрим общие правила посадки дубового дерева. И так что нужно сделать в первую очередь:

- правильно подобрать участок;

- подготовить посадочную яму;

- посадить саженец.

Посадка и уход за саженцами дуба

Прежде чем купить саженцы, ознакомьтесь с сортовыми особенностями растения, тогда вам будет легче определить место для посадки дерева. Его сортовая принадлежность характеризует то, каким растение станет через несколько лет: размер его корней, диаметр кроны, высота. Исходя из этих показателей, планируйте, где он должен расти, какое место отвести ему на вашем участке. Основные требования для всех видов:

- расстояние до других деревьев — от 3 до 6 метров (зависит от сорта);

- расстояние до построек — не менее 3,5 метра.

- Перекапываем площадку земли размером 1х1 м, глубиной 0,8 м.

- Верхний слой гумуса (30 см) осторожно вынимаем, откладываем в сторону.

- Нижнюю часть земли извлекаем из ямы, откидываем, она нам не понадобится.

- Дно засыпаем дренажным материалом на 20 сантиметров, можно использовать гальку, камешки или колотый кирпич.

- Отдельно готовим субстрат, смешивая отложенную землю верхнего слоя с 2-мя ведрами перегноя (навоза, компоста), золы (1 кг), и минеральных удобрений: суперфосфата (1,5 кг), извести (1,5 кг), хлористого и сернокислого калия (по 65 г).

- Одну часть полученной земляной смеси засыпаем в посадочную яму, другой — обсыпаем посаженное растение и утрамбовываем, не оставляя воздушных карманов.

- Обильно, но постепенно, чтобы вода впиталась полностью, поливаем саженец 10 литрами воды.

- После полива почву мульчируем торфом или древесной корой.

Внимание! При посадке корневая шейка растения должна находиться немного выше поверхности земли, но не более чем на 3 сантиметра.

Теперь давай разберем, куда пересадить дуб.

Рациональным, будет пересаживать дуб в место с перспективой. Под перспективой подразумеваю место, где ему будет комфортно в течение всей его долгой жизни, то есть просторное место. Например, если пересадить дуб около дома, то лучше делать это на расстоянии 20-40 метров от дома. Почему? Потому что это примерная высота взрослого дуба. Это безопасное расстояние, в случае если ветки дуба обломятся при сильных ветрах, штормовых погодных условиях или других обстоятельствах, что врятли произойдет. И само дерево будет чувствовать себя лучше, корни которого смогут позволить себе разрастись.

Еще одна причина пересаживать дуб на расстоянии от дома

Желуди как корм для животных

В Испании в дубравах откармливают свиней на хамон. Четко отслеживание число свиней – не более 115 на 1 гектар леса.Так откармливают иберийских свиней.

Желудями подкармливают кроликов, свиней, некоторую птицу.

В Иглинском районе завершилась необычная операция — полтора месяца школьники собирали желуди и сдавали их в лесничество. Зимней порой, когда оленям и кабанам трудно добывать корм из-под снега, егеря будут кормить животных из этого запаса.

Дети собрали почти 33 тысячи килограммов желудей. Арифметика проста: кабану средних размеров надо съедать около килограмма в день, так что собранного хватит, чтобы всю зиму кормить более 300 животных.

Урожай егерская служба принимает по 4,5 рубля за килограмм.

Главная мотивация школьников, как убедился корреспондент «РГ», — подкормить оленей и кабанчиков

Даже если Вас не интересуют подробностями о питательных свойствах желудей, помните. что посадить дуб – это значит иметь план на ближайшие 500-1000 лет.

© www.method-estate.com Копирование материалов блога возможно только при наличии активной ссылки на страницу блога с оригинальной записью

Связанные записи:

- Кроличья нора. Вольное содержание кроликов

- Самостоятельное кормление животных. Кормовое растение Турнепс.

- Тренажер для курицы

Ссылки то теме:

- Кормление желудями

Дополнительная информация:

- Хотя теплотворная способность дуба выше, чем у других древесных пород, но для полного сгорания дубовых дров требуется большая тяга, уголь же не держит жара.

- особенно ценится морёный дуб, долго пролежавший в воде (до сотни лет) и имеющий тёмную, почти чёрную древесину.

- Во Франции растёт дуб, в дупле которого устроена небольшая комната шириной около трёх с половиной метров. В самой толстой стенке дупла вырезана небольшая скамейка. Через небольшое оконце в каморку проникает дневной свет. По самым скромным подсчётам гигантскому дубу более двух тысяч лет

- Для пропитания одному ежику на месяц необходимо 3 кг желудей.

- Желуди очень требовательны к условиям хранения: их можно хранить не дольше, чем до следующей весны, для этого нужны глубокие траншеи в песчаном грунте, изменение влажности или сильный мороз могут отрицательно сказаться на всхожести.

Куда еще можно пересадить дуб?

- в местные городские парки. Обычно парки только «ЗА!» такие предложения, проверено на собственном опыте. При этом Ты вносишь вклад в озеленения города и падаешь положительный пример другим. Для максимальной эффективности, сделай несколько снимков своего события и распространи по социальным сетям, чтобы максимум людей увидели твои работы!

- поля. Отличная идея с рассеиванием или пересадкой дубов на ничейные поля. В виде аллей или в своей произвольной форме. Представляешь, какая будет потом красота!

- предложить кому-либо из своих знакомых;

- ЖКХ или УК. Они охотно отзываются на такие предложения, и еще скажут Тебе: «Спасибо приходи к нам снова!» (проверено на личном опыте);

- санатории, оздоровительные лагеря;

НОВОСТИ КНИГИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КАРТА САЙТА ССЫЛКИ О ПРОЕКТЕ

СЕМ. БУКОВЫЕ (FAGACEAE)

К семейству буковых относятся весьма ценные лесные породы: дуб, бук, каштан съедобный.

Обычно это довольно крупные деревья, с опадающими на зиму простыми цельнокрайними или глубоколопастными очередными листьями, реже вечнозеленые. Цветки сережчатые или головчатые, раздельнополые, с прицветниками, появляются в пазухах листьев на побегах текущего года. У некоторых видов мужские и женские цветки находятся в одном соцветии: тычиночные — в верхней части сережки, пестичные — у основания по одному или по три, окруженные оберткой, которая при созревании деревенеет и образует, плюску, окружающую плод.

Плод — односемянной орех, опадающий после созревания без плюски. Семя без эндосперма, но с крупными мясистыми семядолями, остающимися при прорастании под землей или выходящими на поверхность почвы (У бука).

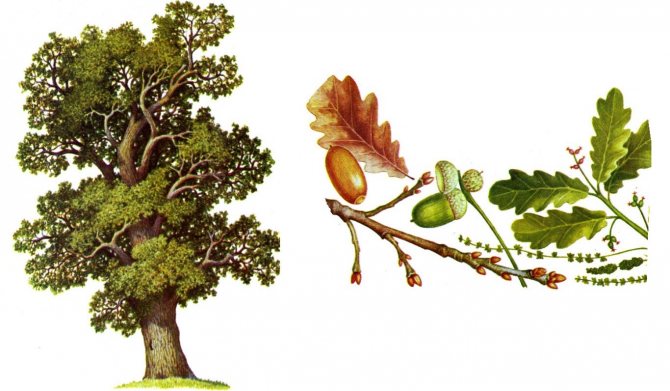

Род Дуб (Quercus L.)

Род однодомных листопадных или вечнозеленых деревьев. Листья лопастные, зубчатые или цельнокрайние, перистонервные. Цветки раздельнополые, мужские — в свисающих сережках, женские — большей частью одиночные, на коротком или удлиненном цветоносе. Завязь трех-гнездная, с двумя семяпочками в каждом гнезде, окружена плюской, образующейся из многочисленных прицветных чешуи.

Плоды — желуди, односемянные, окруженные в нижней части сильно разросшейся плюской; созревают осенью в год цветения, у немногих видов — на следующий год.

В состав рода входит около 600 видов, произрастающих в основном в умеренной зоне северного полушария. В СССР — около 20 видов дуба, из которых 17 видов произрастает в европейской части СССР и на Кавказе и 3 вида — на Дальнем Востоке.

Важнейшее значение в лесном хозяйстве СССР имеют дубы черешчатый, или летний, сидячецветный, или зимний, и монгольский, а из интродуцированных — северный, или красный, и пробковый.

Дуб черешчатый, или летний (Q. robur L.)

Дерево, достигающее в лучших условиях роста высоты 40—50 м и диаметра 1—1,5 м. Крона при росте на просторе мощная, раскидистая, в насаждении более компактная, яйцевидная или цилиндрическая. Ствол на значительном протяжении очищен от сучьев. Кора у молодых дубов серая, гладкая, у старых — темно-серая, трещиноватая, толстая, на побегах — серая, бурая или красно-бурая, с многочисленными чечевичками. Почки яйцевидные, на вершине притупленные.

Листья удлиненно-обратноовальные, 4—7-лопастные, короткочерешчатые, с сердцевидным основанием и тупыми ушками, длиной 7—15 см, реже 20—30 см, шириной 4—7 см, голые, на зиму опадающие.

Рис. 32. Дуб летний, или черешчатый: 1 — цветущий побег; 2 — ветвь с листьями и плодами; 3 — часть тычиночной сережки; 4 — пыльник (вид сверху, снизу и поперечный разрез); 5 — пестичный цветок (вид сбоку и продольный разрез); 6 — побег с почками

Тычиночные цветки в длинных свисающих сережках, сидят отдельно друг от друга и состоят из 5—6 тычинок и околоцветника, разделенного на узколанцетные доли. Пестичные цветки мелкие, сидят у верхушечных молодых побегов по 2—3 на заметных цветоносах. Околоцветник зачаточный, завязь трехгнездная с трехлопастным, красноватым рыльцем и двумя семяпочками в гнезде. Зрелые желуди буро-желтые, длиной 1,5—3,5 см, диаметром 1,5—2 см, с шипиком на вершине, по 1—3 на длинном (6—8 см) плодоносе (черешке), погруженные на 1/3—1/2 в блюдцеобразную плюску (рис. 32). Отсюда и название «черешчатый». Вес 1000 желудей 3 кг. Дуб начинает цвести и плодоносить в изреженных насаждениях с 40—60 лет, но обильные урожаи наступают через 2—3 года в лучших условиях роста и через 5—7 лет — в худших. У дуба хорошо выражены семенные годы, повторяющиеся через 4—6 лет. Некоторые деревья плодоносят ежегодно, но в меньших размерах, чем в семенные годы. Дуб летний цветет на территории своего ареала в апреле-мае одновременно с распусканием листьев (табл. 4).

Таблица 4. Сроки зацветания дуба летнего Место наблюдения

| Дата зацветания | |||

| средняя | крайняя | ||

| ранняя | позняя | ||

| Майкоп (Северо-Кавказская ЛОС) | 24/IV(10) | 7/IV | 5/V |

| Новочеркасск | 2/V(12) | 29/IV | 6/V |

| Днепропетровск | 1/V(10) | 23/IV | 9/V |

| Умань | 5/V(10) | — | — |

| Вешенский лесхоз | 4/V(8) | 21/IV | 14/V |

| Шиповская ЛОС | 5/V(10) | 24/IV | 11/V |

| Брянское лесничество | 17/V(27) | 5/V | 30/V |

| Жиздра | 18/V(15) | 5/V | 29/V |

| Кузнецк Пензенской обл. | 17/V(19) | 30/IV | 29/V |

| Городище Пензенской обл. | 14/V(8) | 2/V | 26/V |

| Атмис Пензенской обл. | 21/V(26) | 9/V | 12/VI |

| Башкирская ЛОС (Юматово) | 17/V(10) | 6/V | 25/V |

| Татарская ЛОС (Раифа) | 18/V(10) | 10/V | 24/V |

| Подмосковье | 21/V(20) | 6/V | 6/VI |

| Батищево Смоленской обл. | 25/V(15) | 8/V | 10/VI |

| Нерехта Костромской обл. | 26/V(28) | 12/V | 19/V |

| Новгород | 27/V(28) | 8/V | 15/VI |

| Ленинград | 1/VI(43) | 14/V | 23/VI |

При этом необходимо иметь в виду, что у дуба черешчатого наблюдаются две хорошо различимые фенологические формы: ранораспускающаяся (раноцветущая) и позднораспускающаяся (поздноцветущая) с интервалом между сроками распускания и цветения этих форм в 2—2,5 недели. Позднораспускающаяся форма дуба реже повреждается поздними весенними заморозками, а также дубовой листоверткой и хрущом. Эта форма отличается более быстрым ростом по сравнению с ранораспускающейся. Она начинает рост весной значительно позже ранораспускающейся формы, окончание вегетации у нее наступает одновременно с ранораспускающейся формой.

Ранораспускающаяся форма дуба считается более засухоустойчивой и жаростойкой и более пригодна для засушливых районов юга, в степном лесоразведении, а формы, сохраняющие на зиму сухие листья, могут быть использованы для создания снегозащитных полос вдоль линий железных дорог.

Желуди созревают осенью в год цветения и опадают на землю без плюски через 100—114 дней после зацветания. На юге ареала дуба созревание и опадение желудей начинается во второй декаде августа, в центральных областях — в первой-второй декаде сентября. Амплитуда между наиболее ранними и наиболее поздними сроками созревания в одних и тех же пунктах достигает месяца или несколько больше.

В урожайные годы с 1 га дубовых насаждений можно собрать до 2 г желудей. Опавшие желуди собирают и сохраняют до посева в особых хранилищах, в ямах, просто в лесу под слоем листьев и снега, иногда помещают их в корзины и опускают в водоемы с проточной водой. Нередко после сбора желуди высевают в питомники или на лесокультурную площадь, но при этом надо помнить, что часть желудей может быть уничтожена грызунами или потерять всхожесть при сильном промерзании почвы.

Желуди могут прорасти сразу после опадения или даже на дереве до опадения, так как способны прорастать при температуре 1,5—2°, а рост проростков начинается при температуре 5—7°.

Желуди могут переносить отрицательные температуры до —7°. При обезвоживании они быстро теряют всхожесть. Семядоли у всходов на поверхность почвы не выносятся и остаются под землей.

Естественно дуб размножается семенами (желудями), дает поросль от пня до 80—120 лет. Искусственно его разводят посевом желудей или посадкой 1—2-летних сеянцев, выращенных в питомнике. По достижении возмужалости и начала плодоношения под пологом леса появляется самосев дуба, который при недостатке света через 3—4 года отмирает, оставляя после себя так называемые торчки, дающие поросль, которая также может превратиться в торчки, а от шейки корня может возникнуть новая поросль.

На осветленных местах, а также на вырубках самосев дуба может выжить и превратиться в подрост, который со временем может сменить материнское насаждение.

Дуб в первые годы жизни растет медленно и обычно дает один прирост в течение вегетационного периода. Растет всего около 3 недель. В искусственно разведенных насаждениях при определенной агротехнике создаются такие благоприятные условия для развития дубков, что они дают нередко 2, 3, 5 приростов в год, и медленнорастущая порода становится быстрорастущей. Это достигается глубокой пахотой, рыхлением почвы, достаточной ее влажностью, обилием света и тепла и боковым отенением дубков.

К почве дуб требователен, но — может расти на разнообразных по механическому составу и богатству почвах. Предпочитает свежие и влажные темно-серые и серые лесные суглинки, богатые гумусированные супеси во и выщелоченные черноземы. На сухих и бедных песчаных, на оподзоленных суглинках, на каменистых и солонцеватых почвах дуб растет плохо, больших размеров не достигает, часто кустится, образует ярус подлеcка в борах на бедных песчаных почвах. Переносит сухость почвы и воздуха и является основной древесной породой для степного лесоразведения. Выносит временное переувлажнение в долинах рек, на почвах с застойными водами не растет.

Дуб является породой микотрофного типа питания. Корневая система его с микоризой, которая улучшает условия зольного питания и поступления азота в корни дуба. Корневую систему развивает мощную с глубоким стержневым корнем и обычно редко страдает от ветровала. Может образовать придаточные корни при засыпании основания ствола почвой.

К свету дуб требователен. Верхушечного затенения не выносит, но нуждается в боковом затенении или в подгоне из сопутствующих более теневыносливых пород и кустарников (липы, вяза, ильма, кленов, лещины и др.). В Тульских засеках был выработан особый способ культуры дуба, названный «коридорным», при котором дубу создаются особые световые условия.

Дуб — одна из долговечных древесных пород. Отдельные деревья доживают до 500—1200 лет. Однако в настоящее время дубов в возрасте 250 лет немного.

К теплу дуб сравнительно требователен и на север далеко не идет. Северная граница распространения дуба черешчатого, или летнего, проходит немного севернее Ленинграда, идет к Тихвину, оттуда несколько южнее Вологды направляется на Киров и южнее Перми подходит к Уральским горам, затем поворачивает на юг вдоль Уральского хребта до его южного окончания, оттуда идет на запад к Саратову, Волгограду и далее к Новочеркасску и устью Днепра (рис. 33).

Рис. 33. Ареалы дуба

Южной границей лесных массивов с господством в них дуба черешчатого является линия, проходящая между лесостепью и степью. В северной части, степной зоны встречается в виде небольших байрачных лесов. В предгорьях Северного Кавказа и Северного Крыма образует значительные дубравы. Вне СССР растет в Западной Европе, заходя на север 63° с. ш.

Лучшие условия для роста дуба в СССР имеются в БССР, УССР, в некоторых центральных областях РСФСР (Тульской, Орловской, Воронежской и др.), а также на Северном Кавказе. В дубравах БССР даже в настоящее время встречаются насаждения дуба с запасами древесины более 500—675 м3/га.

Дуб — порода ядровая, с узкой белой заболонью и ядром от светлого до темно-бурого цвета, твердая. Годичные слои хорошо видны на всех разрезах. Физико-механические свойства древесины дуба высокие, особенно у дубов, выросших в благоприятных почвенно-климатических условиях. Широкие годичные слои здесь образуются за счет развития поздней, более плотной древесины. Она находит весьма широкое применение в мебельном, столярном, бондарном производствах, в вагоностроении, судостроении, гидротехнических сооружениях, в строительстве зданий (паркет, двери, рамы и т. д.). Отходы дубовой древесины являются сырьем для получения дубильных экстрактов.

В мебельной промышленности ценится древесина «мореного» дуба, пролежавшая долгое время под водой и интенсивно пропитанная железом, окрасившим ее в темно-серый или черный цвет.

Представляет определенную ценность и кора дуба, содержащая до 12% таннинов, а кора молодых дубков — до 20%, которая может непосредственно использоваться для дубления кож. Она применяется также в медицине как лекарственное вяжущее средство в настоях и отварах. В коре дуба содержатся некоторые кислоты, сахар (кверцит), углевод (левулин), белковые вещества, крахмал и др.

Значительную ценность представляют и желуди. Они используются для откорма домашних свиней и приготовления желудевого кофе, а также служат кормом для диких кабанов, некоторых птиц и мышевидных грызунов, которые в какой-то мере являются распространителями желудей, но вместе с тем могут уничтожить большую часть урожая. Значительная часть желудей повреждается энтомовредителями.

Дуб скальный, или сидячецветный, зимний (Q. petraea Liebl.)

Близок к дубу черешчатому, но желуди у него почти сидячие, чем резко отличается от дуба черешчатого. Листья длиной 8—12 см, перистолопастные, суживающиеся к основанию в черешок длиной 1—2,5 см. Цветет и развивает листья позже дуба черешчатого. Теплолюбив и засухоустойчив. Произрастает на юго-западе европейской части СССР (юго-западная Украина), в горах Крыма и Кавказа. В указанных районах он является важной лесообразующей древесной породой.

Дуб монгольский (Q. mongolica Stev.)

Одна из наиболее распространенных лиственных пород Дальнего Востока. В высоту достигает 30 м и в диаметре до 1 м. Листья плотные, почти кожистые, обратноовальные или удлиненные длиной 8—15 см, шириной 7—10 см, с 7—13 боковыми лопастями, почти сидячие.

В южном Приморье листья начинают развертываться в среднем 10 мая. Зацветает дуб в районе Хабаровска в среднем 24 мая. Побеги голые. Желуди у монгольского дуба цилиндрические, мелкие, длиной 1,5—2 см, почти сидячие, погруженные в толстую плюску на 1/2—1/3, созревают в середине сентября. Плодоносит обильно через 4—5 лет. Хорошо возобновляется семенами и порослью от пня, которую может давать до 150 лет, а отдельные дубы — до 350 лет. Поросль появляется в год рубки или через 1—2 года, а на пнях старых дубов — даже через 5 лет и более. Очень засухоустойчив и более морозостоек, чем дуб летний или черешча-тый. Переносит морозы до —60°. В сильную засуху 1949 г. оказался одним из наиболее стойких к недостатку влаги (Цымек, 1956). Корневую систему развивает мощную, ветроустойчив. К почвенным условиям нетребователен. Растет в предгорьях и по долинам рек, часто на неглубоких каменистых почвах. Образует дубовые леса и в значительной примеси встречается в хвойно-широколиственных лесах Дальнего Востока. Распространен в юго-восточной части Забайкалья, в Амурской области, в южной части Хабаровского края, в Приморье, в южной и средней частях Сахалина, а вне СССР — в Северном Китае, Корее и Японии. В культуре встречается в европейской части СССР, на Урале, в Западной Сибири, в Казахстане.

Древесина монгольского дуба может быть использована наравне с древесиной дуба летнего, хотя по своим свойствам несколько уступает ей.

Кроме дубов естественно растущих, в настоящее время известны некоторые гибриды, полученные С. С. Пятницким, начавшим гибридизационную работу в 1937 г. с целью получения быстрорастущих засухоустойчивых форм. Наиболее перспективными оказались гибриды крупнопыльникового дуба с черешчатым, названные дубом Высоцкого, крупнопыльникового дуба с красным, названным дубом Мичурина, крупнопыльникового дуба с белым (дуб Комарова) и крупнопыльникового дуба с крупноплодным (дуб Тимирязева).

Дуб красный, северный, бореальный (Q. rubra L.; Q. borealis Mich.)

Дерево высотой до 25 (45—50) м и более метра в диаметре, с прямым стволом. Кора гладкая, позже слаботрещиноватая. Крона продолговато-овальная, в старости широкая. Побеги слегка ребристые, блестящие. Почки красно-бурые, блестящие. Листья тонкие, блестящие, с 2—4 парами острозубчатых лопастей с каждой стороны, с клиновидным основанием, длиной 10—25 см, на черешках. Осенью листья окрашиваются в ярко-красные и оранжевые тона, и дерево приобретает исключительную декоративность. Тычиночные цветки в сережках длиной 4—10 см, пестичные — по 1—2 на коротких ножках. Цветет в мае одновременно с распусканием листьев. Желуди длиной 2—3 см, с заостренным кончиком, сидячие, созревают в августе-сентябре на второй год после цветения. 1000 желудей весит 27—35 кг. Всхожесть их до 80%. Плюска кожистая, опушенная.

Дуб красный к почве малотребователен. Успешно растет на песчаных свежих почвах. Корневая система с неглубоким стержневым корнем, но» с сильно развитыми боковыми корнями.

Родина красного дуба — Северная Америка. В СССР довольно широко разводится как лесная и весьма декоративная порода в Прибалтике, Белоруссии, на Украине, в Молдавии, на Северном Кавказе и во многих областях европейской части РСФСР, доходя на севере до Ленинграда и Москвы. Отличается более быстрым ростом, чем дуб черешчатый, однако в суровые зимы в одних и тех же условиях роста у него нередко побиваются морозом крупные ветви, чего не наблюдается у дуба черешчатого. Для выращивания в сухих степях на сухих и засоленных почвах малопригоден. В этих условиях он уступает место дубу черешчатому.

Древесина красного дуба находит применение в мебельном и фанерном деле, в вагоностроении, в жилищном строительстве и идет на разные поделки.

Дуб пробковый (Q. suber L.)

Вечнозеленое дерево высотой до 20 м и диаметром до 1 м. Крона шатровидная или цилиндрическая. Кора ствола и толстых ветвей с толстым слоем пробки, которая периодически снимается с промышленной целью. Первый съем пробки производят с деревьев, достигших диаметра 30 см, следующий возможен через 8—10 лет. Качество пробки последующих съемов считается лучшим, она идет на изготовление бутылочной пробки.

Почки и молодые побеги у пробкового дуба войлочные. Листья овальные или эллиптические, цельнокрайние или с редкими зубцами, держатся на ветвях 2—3 года. Известны две фенологические формы: рано- и позднораспускающаяся с разницей в сроках распускания листьев в две недели.

Цветет почти непрерывно (за исключением летних месяцев), часть деревьев цветет весной. По наблюдениям Сочинской ЛОС, дуб пробковый зацветает в среднем 13 июня, конец цветения 27 июня. Начало созревания желудей наступает в тех же условиях 3 октября, начало опадения — 27 октября и конец опадения — 16 ноября. Желуди сидят по 1—3 на короткой ножке, скрытые до половины высоты, в густоопушенной плюске (рис. 34).

34. Пробковый дуб: 1 — ветвь с листьями и желудями разного возраста; 2 — тычиночный цветок; 3 — пестичный цветок; 4 — ветвь с тычинковыми и пестичными цветками (по Л. Ф. Правдину, 1949)

Размножается дуб пробковый семенами. Их следует высевать на постоянное место сразу же после сбора. Прорастают желуди уже при температуре 2° тепла; оптимальная температура для прорастания желудей 15—2-4°. Посадку сеянцев целесообразно производить в 2—3-летнем возрасте, с подрезкой корневой системы и кроны. Дает поросль от пня. Можно разводить прививкой на другие виды дубов, черенками и отводками.

Дуб пробковый естественно растет на Пиренейском и Апенинском полуостровах, да юге Франции, на островах Сицилии, Сардинии, Корсики, Балеарских и в Северной Африке по побережью Средиземного моря (Тунис, Алжир, Марокко).

В СССР дуб пробковый разводится на южном берегу Крыма и на Кавказе в парках и с промышленной целью. Светолюбив и теплолюбив. При —20° может вымерзнуть надземная часть дерева. Достаточно засухоустойчив. Корневую систему развивает глубокую. Хорошо растет на дренированных суглинках, но может расти на сухих каменистых склонах. Доживает до 300 лет.

Древесина дуба пробкового находит применение в столярном и токарном производствах.

Дубравы СССР

Дубравы СССР занимают несколько более 9 млн. га, или 1,3% площади наших лесов. По своему составу дубравы наши являются сложными насаждениями. Кроме дуба, в них почти всегда присутствуют так называемые спутники дуба, различные в разных районах ареала дуба: ясень, клен остролистный и другие виды клена, вяз, ильм, берест, липа, черешня, берека, или глоговина, граб, яблоня, груша и др. Довольно обычны береза и осина, местами черная ольха, а в районах произрастания ели и сосны и эти породы. В подлеске широко представлены лещина, бересклеты, рябина, калина, жимолость, шиповники и др. Реже встречаются чистые одноярусные дубравы, например на солонцах, иногда в поймах рек, где преобладает почти чистый дуб, местами к нему примешаны вяз и ильм, липа и др. (рис. 35, 36).

Рис. 35. Дубрава кленово-липовая в Борисоглебском лесу

Производительность дубрав различна в зависимости от почвенно-групповых условий и климатических особенностей района произрастания дуба. Значение наших дубрав весьма велико и многогранно. Они дают народному хозяйству разнообразную и очень ценную дубовую древесину и древесину других пород, произрастающих вместе с дубом.

Рис. 36. Дубрава лещиновая в Подмосковье после листопада

Произрастающие по водоразделам, по нагорным берегам рек и в их поймах, по оврагам, балкам и склонам гор дубовые леса имеют большое водоохранное, водорегулирующее, климатозащитное, почвозащитное и агролесомелиоративное значение.

В европейской части СССР хорошо известны и довольно подробно описаны дубравы Прибалтики, Белоруссии, Украины, многих центральных областей РСФСР, Северного Кавказа и Закавказья, а также Дальнего Востока. Вероятно, многие наслышаны о знаменитых Тульских засеках, нагорных дубравах Шипова леса и Теллермановской рощи, казанских и чувашских дубравах Поволжья, о Черном лесе Заднепровской лесостепи Украины, о волынских дубравах Украины и многих других.

Всемирно известен Велико-Анадольский лесной массив, созданный искусственно в южных степях Украины.

Дубравы европейской части СССР сложены в основном из дуба черешчатого, или летнего, к которому на юго-западе примешаны дуб скальный, или зимний, и дуб пушистый. Кавказские дубравы состоят из других видов дуба. Дубравы Дальнего Востока образованы дубом монгольским.

В настоящее время ряд ценных дубрав выделен в особую группу лесов со строгим лесохозяйственным режимом. Лесные органы заботятся о сохранении дубрав, улучшении их состава и увеличении площади дубрав за счет культур дуба.

Род Бук (Fagus L.)

Род однодомных раздельнополых листопадных деревьев, достигающих высоты до 50 м и в диаметре до 2,5 м. Кора ствола серая, гладкая. Крона широкояйцевидная. Почки веретенообразные, длиной до 1,5 см, коричнево-желтые. Листья очередные, эллиптические или яйцевидно-овальные, цельнокрайние, слегка волнистые, по краю ресничатые, на коротких черешках. Цветки в пазухах листьев на побегах последнего года, тычиночные — в головчатых соцветиях, на длинных ножках, пестичные — с 3—5-лопастным околоцветником, сросшимся с трехгнездной завязью и двумя семяпочками в каждом гнезде, из которых развивается и образует семя только одна. Сидят женские цветки по 2—4, окруженные 2-лопастной оберткой (плюской), покрытой снаружи игловидными или лапчатыми листочками, древеснеющими к моменту созревания плодов.

Бук цветет весной одновременно с распусканием листьев. Опыляется при помощи ветра. Плоды — трехгранные орехи с тонкой деревянистой оболочкой, по 2—4 в каждой плюске, созревают осенью, и оболочка растрескивается на 4 доли. Зародыш со складчатыми жирными семядолями, которые у всходов выносятся на поверхность почвы. Первые листья супротивные, по краю крупнозубчатые, следующие — очередные, менее зубчатые, далее цельнокрайние. Плодоносить начинает при росте на просторе с 20—40 лет, в насаждении — с 60—80 лет. Семенные годы наступают через 3—5 лет и более в зависимости от условий местопроизрастания.

Бук растет в первые годы медленно, позже рост усиливается. Корневая система у бука мощная, но неглубокая, с развитой микоризой.

Размножается бук успешно семенами под пологом леса, в молодом возрасте дает поросль от пня, некоторые виды бука образуют корневые отпрыски. На сплошных вырубках нередко вытесняется грабом и другими породами.

Бук — одна из наиболее теневыносливых древесных пород. Под пологом буковых насаждений царит мрак, часто отсутствует травяной покров.

К почвенному плодородию и влажности почвы требователен. Растет преимущественно на кислых оподзоленных суглинках. Образует кислую подстилку. Нуждается в высокой влажности воздуха. Сравнительно теплолюбив. Всходы и подрост бука нередко повреждаются поздними весенними заморозками. В горы поднимается до 1500—2000 м над уровнем моря. Весьма долговечен. Доживает до 500 лет и более. Однако надо иметь в виду, что старые деревья поражаются сердцевинной гнилью.

Бук является одной из важнейших лесообразующих пород Западной Европы, где образует как чистые буковые леса, так растет и в смеси с другими лиственными и хвойными породами. Известно 10 видов бука, растущих в умеренно мягком климате Северного полушария. В СССР растет 3 вида (ниже дается описание двух).

Древесина бука твердая, белая или красноватая, легко колющаяся и хорошо полирующаяся, очень стойкая в воде и мало прочная на воздухе. Широко используется в мебельном производстве, в машиностроении, при изготовлении музыкальных инструментов, паркета, клепок для бочек, применяется в подводных сооружениях, идет на шпалы и на разные поделки, а также на сухую перегонку.

Орешки бука съедобны. В них содержится более 22% белков, от 32 до 50% жиров, около 28% безазотистых экстрактивных веществ, 3,7% клетчатки и другие вещества.

Масло из буковых орехов полувысыхающее, без запаха, с приятным вкусом, имеет пищевое и техническое значение. Орехи используются также в кондитерской промышленности и как суррогат кофе. Основная масса буковых орехов поедается дикими кабанами.

Бук лесной, или европейский (F. silvatica L.)

Дерево высотой до 30—50 жив диаметре до 2—2,5 м. Ствол в насаждении прямой. Крона яйцевидная, поднята высоко. Кора на стволах серая, большей частью гладкая. Молодые побеги светло-коричневые, коленчатые, опушенные, позже голые. Почки длиной до 2 см, острые, покрытые коричнево-желтыми чешуями.

Листья эллиптические или широкояйцевидные, плотные, длиной 4—10 см, шириной до 6 см, с 5—8 парами жилок, темно-зеленые, блестящие. Прилистники раноопадающие. Орехи трехгранные, длиной до 1,6 см, созревают в конце сентября и осыпаются в октябре (рис. 37). Всхожесть семян до 95% сохраняется до весны следующего года. При осеннем посеве всходы появляются рано весной. Для весеннего посева орехи следует хранить в полувлажном песке. В 1 кг содержится около 1500—2000 орехов.

Рис. 37. Бук лесной: 1 — ветвь с листьями, пестичным и двумя тычиночными сережками; 2 — тычинковый цветок; 3 — пыльник (вид сверху, снизу и в поперечном разрезе); 4 — пестичные цветки; 5 — почти созревший плодик (продольный и поперечный разрезы); 6 — плоды в закрытой обертке; 7 — плоды в раскрытой обертке; 8 — семя в поперечном разрезе; 9 — побег с листовыми почками; 10 — цветоносная почка

Произрастает бук лесной главным образом в Западной Европе. В СССР он распространен в западных областях Украины, в горах Крыма, в Молдавии, на западе Белоруссии, в Калининградской области. В культуре встречается значительно восточнее и севернее своего ареала, доходя на север до Ленинграда и па восток до Москвы, но часто там обмерзает.

Встречается в двух фенологических формах: рано- и поздноцветущий, с разницей в развитии в 2 недели. Встречаются и иные формы по строению кроны, габитусу, форме и цвету листьев и др.

Бук лесной хорошо растет на свежих подзолистых почвах. На торфяных и сухих песчаных растет плохо. Легко переносит стрижку и формовку кроны, что делает его пригодным для озеленения.

Бук восточный (F. orientalis Lipsky)

Мощное дерево высотой до 50 м и в диаметре до 2,5 м. Листья эллиптические, с клиновидным основанием, с 5—15 парами боковых жилок. Цветет в Сочинском районе в среднем 20 апреля.

Орех коричневый, блестящий, короче лопастей плюски, созревает в сентябре (в районе Сочи в среднем 6 сентября). Осыпаются орехи в октябре. Всхожесть их до 90%. Всходы появляются весной. Семенные годы в нижнем поясе гор наступают через 3—4 года, высоко в горах — через 5—12 лет. В урожайные годы урожай орехов колеблется от 500 до 1000 кг на 1 га. Размножается семенами, возобновляется порослью от пня, иногда дает корневые отпрыски.

Растет на Кавказе, в северной части Малой Азии и на востоке Балканского полуострова. На Кавказе он растет от берега моря до субальпийской границы леса. На бурых увлажненных почвах в поясе до 900 м над уровнем моря образует насаждения с запасами древесины свыше 1000 м3 на 1 га. В поясе 2000—2200 м бук становится крупным кустарником с саблевидноизогнутыми стелющимися по почве стволами. Разводится кое-где на Дону, в некоторых городах Украины, но в Москве и Ленинграде вымерзает.

Всего буковых лесов в СССР насчитывается более 2,5 млн. га. Запас буковой древесины равен почти 362 млн. м3. Необходимо отметить, что бук растет часто не один, а в смеси с другими лиственными и хвойными породами. Спутниками бука лесного, или европейского, являются пихта европейская, ель обыкновенная, дуб, граб, местами тис и др.

Видовой состав буковых лесов Кавказа богаче западноевропейских. В западном Предкавказье и Западном Кавказе для них характерно участие ели восточной и пихты кавказской, граба кавказского, явора, клена остролистного, ясеня обыкновенного, груши лесной, яблони дикой, в подлеске лавровишни, падуба, рододендрона понтийского и др. В других районах Кавказа, и Закавказья примесь пород к буку бывает иная.

Род Каштан (Castanea Mill.)

Род однодомных раздельнополых листопадных деревьев. Листья продолговато-овальные, длиной 6—25 см, островершинные, грубозубчатые, темно-зеленые, довольно кожистые. Прилистники языковидные, розовато-белые, раноопадающие.

Цветки в прямостоячих цилиндрических колосьях длиной до 35 см, появляющихся в пазухах листьев на молодых побегах, состоят из одних только тычиночных цветков или несут еще в основании колоса 1—3 пестичных цветка. Тычиночные цветки по 3—7 в клубочках, пестичные — в четырехраздельной обертке или плюске, из которой выставляются наружу рыльца и часть околоцветника. Опыляются цветки при помощи ветра и насекомых.

Плод — орех (каштан) с тонкой деревянисто-кожистой, блестящей, голой или опушенной коричневой оболочкой, при основании с широкой сероватой пяткой, по 1—3 в общей плюске. Семя треугольно-шаровидное, с крупным желтовато-белым зародышем, съедобное.

Известно 14 видов каштана. В СССР дико растет один вид — каштан посевной, или европейский.

Каштан посевной, или европейский (С. sativa Mill.)

Дерево высотой до 35 м и более и в диаметре до 2 м. Крона в насаждении небольшая, на просторе — широкошатровидная. Молодые побеги ребристые, красновато-зеленые, позже красновато-бурые с беловатыми чечевичками.

Листья узколанцетные, с узкоклиновидным основанием, молодые карминового цвета, позже темно-зеленые, жесткие, кожистые, почти голые сверху и бледно-желтовато-густовойлочные снизу, длиной до 25 см, шириной 5—8 см, на коротких черешках, расположены спирально (рис. 38); на порослевых побегах — значительно крупнее, иногда длиной до 70 см.

Рис. 38. Каштан посевной: 1 — цветущая ветвь; 2 — тычиночный цветок и отдельно тычинка; 3 — пестичный цветок; 4 — разрезанная обертка с пестичными цветками; 5 — обертка (плюска), заключающая плод; 6 — плод

Облиствение каштана на Кавказе наступает в апреле-мае в зависимости от условий произрастания, в районе Сочи — 6—17 мая.

Каштан зацветает после полного облиствения в июне и позже, в районе Сочи в среднем 11 июня, конец цветения 28 июня.

В каштановых лесах встречаются деревья рано-, средне- и позднецветущих форм, что в свою очередь обусловливает разновременность созревания плодов. Цветки каштана медоносны, охотно посещаются пчелами, мед со специфическим ароматом. Созревают каштаны в октябре-ноябре, в Сочинском районе — с 30 сентября до 21 октября. Средний урожай каштанов около 1 г с 1 га, в лучших условиях произрастания — 2 г и больше.

Для хозяйственного использования собирается ничтожная доля урожая, остальное поедается дикими животными, особенно кабанами. Плоды каштана повреждаются личинкой долгоносика и гусеницей плодожорки.

В плодоношение каштан вступает рано: при росте на просторе — с 5 лет, в насаждении семенного происхождения — с 15—20 лет и позже. Частота плодоношения зависит от условий произрастания и высоты местности.

В равнинных условиях обильные урожаи наблюдаются через 2—3 года, в более возвышенных местах — через 4—5 лет, а в горах значительно реже. В насаждениях плодоносят не все деревья, а лишь наиболее развитые из господствующего полога.

Всхожесть семян около 60%. На культурную площадь семена следует высевать сразу же после сбора. При хранении каштаны быстро подсыхают и теряют всхожесть.

Плоды каштана очень ценны как пищевой продукт, используемый в свежем, вареном, поджаренном виде. Из них готовят муку для выпечки хлеба и кондитерских изделий, кофейного напитка и др. В ядре каштана содержится около 62% крахмала, около 17% сахара, около 6% белка и 2,3% жира. В недозрелых плодах каштана много витамина С, а в листьях — витамина К.

Растет каштан на Черноморском побережье Кавказа и в Закавказье, начиная от берегов моря и до 1300—1500 м и выше над уровнем моря на разных почвах. Лучшего — развития достигает на свежих гумусированных бескарбонатных почвах по северным склонам гор.

Растет каштан сравнительно быстро. Требует влажного и теплого климата. Морозы свыше 15—20° опасны для жизни дерева. Ветроустойчив. Достаточно теневынослив. Под его пологом наблюдается обильный подрост. Помимо семенного размножения, способен успешно возобновляться порослью от пня, которую дает и на стволах, что дает возможность использовать каштан для безвершинного хозяйства. Отличается долговечностью. Доживает до 500 лет, а отдельные деревья — до 1000—3000 лет.

Древесина каштана весьма ценится в мебельном производстве, в подводных сооружениях, в строительстве, идет на изготовление бочек и другие изделия. Она хорошо противостоит гниению.

Все части дерева (древесина, кора, плюска, листья и мужские колосья) богаты дубильными веществами (до 10—16%), содержат черную и бурую краски.

И еще несколько рекомендаций по пересадке дуба:

- старайся пересаживать дуб в новое место с частью старой земли, в которой он рос, это позволит лучше прижиться дереву;

- при пересадке важно подобрать правильное место, чтобы почва была плодородная и кислая;

- дубы растение не капризное, оно хорошо переносит засуху. Однако при относительно молодом возрасте от 1 до 2 лет, лучше будет защитить его от солнечных лучей, иначе дуб может сгореть. Можно чем-нибудь накрыть или поставить что-нибудь, что создаст тень.

- к середине лета дуб может поразить инфекция, называется мучнистая роса. О том, как устранить инфекцию, написано в статье « Посадить дуб. Как правильно это сделать?»

Пишите свои комментарии, делитесь впечатлениями!

Благоприятное соседство

Дуб — достаточно прихотливое растение. Он способен ужиться далеко не со всеми представителями флоры.

Прежде всего, летом под дубами нельзя сажать растения, которые нуждаются в поливе и удобрениях. Вот несколько представителей флоры, которые могут уживаться с этим деревом и не вредить ему:

- Калифорнийская овсяница.

- Оленья трава.

- Калифорнийский ирис.

- Коралловые колокольчики.

- Дикая сирень.

- Азалия.

- Древесная роза.

- Манзанита.

Отличительные черты дуба красного

Чаще всего встречает на берегах рек. Не любит застой воды в почве. Родиной красного дуба считается Северная Америка, в частности, Канада. В высоту такие деревья достигают 25 метром. Внешне ствол стройный, гладкий. Серая кора со временем темнеет и трескается. Крона дуба шатровидная, зеленая с желтоватыми переливами ближе к земле. Листья большие, иногда их диаметр достигает 25 см. Имеют заостренные лопасти. Осенью краснеют и опадают.

Плоды небольшие, шаровидные, размеры — не более 2 см. Спелые желуди красного цвета, слегка отдают коричневым. Созревают к концу осени, первый год неурожайный. Устойчивая плодоносность – до 20 лет. Дерево морозостойкое, спокойно противостоит сильному ветру и яркому солнцу.

Интересные факты

Ниже – 10 интересных фактов об этом удивительном дереве:

- Черешчатый дуб – далеко не единый представитель дубового братства. Биологи насчитывают около 600 представителей, при этом большинство из них имеют многочисленные сходства, так что отличить их обычному человеку не представляется возможным.

- В античные времена дерево считалось священным и охранялось законом. Дубовая веточка была символом богатства, могущества и силы. Ее использовали в качестве награды для самых смелых воинов.

- Во времена Петра Первого был издан царский указ о насаждении дубрав. Людей, которые портили растения или наносили вред посадкам, ожидало серьезное наказание.

- Мало кто знает, что дуб отличается высокой электропроводностью, поэтому молния в него попадает гораздо чаще, чем в остальные деревья.

- Чем старше дерево, тем дороже изделия из него. Мореный дуб считается самым дорогим строительным материалом, так как технология его изготовления очень затратна по времени. Древесину погружают в воду на очень долгий срок (даже до 100 лет), этот процесс может происходить и естественным путем. За это время материал приобретает специфический черный окрас и набирает особую прочность.

- Узнать возраст дуба можно не только по количестве колец на срезе. Можно просто измерить обхват ствола в сантиметре и узнать радиус. Так как новые кольца появляются ежегодно, расширяясь примерно на 2,5 см, то полученный радиус необходимо разделить на 2,5.

- Древесина дуба уникальна по параметрам упругости, прочности и плотности. Она имеет высокий предел прочности на изгиб, сжатие, растяжение. Обработанные стволы не теряют своих технических характеристик даже под водой, тем более в условиях повышенной влажности.

- Интересно, что леса с дубами благотворно влияют на здоровье человека. Говорят, что листва и кора выделяют особые фитонциды, целебные свойства которых помогают унять головные боли и успокоить нервы.

- Изделия из дубовой древесины могут служить не только столетиями, но и тысячелетиями. В Англии был найдет памятник бронзового века Сихендж из дуба, созданный за много веков до нашей эры.

- Не зря 80-летие брака называют дубовой свадьбой. Для человеческой жизни это серьезный срок, чего, конечно, не скажешь о самом дереве. Для дуба это совсем не возраст, а только начало жизни.

Черешчатый дуб – это не просто дерево, которое мы все знаем с детства, а удивительное творение природы с незаурядными характеристиками и свойствами.

х

Виды

Растение дуб черешчатый имеет несколько видов. Достойны внимания следующие из них:

- Красный. Очень эффектный представитель, которого часто можно встретить в городских парках и местах отдыха, так как неприхотлив к почве и условиям произрастания. Распускающаяся листва отличается приятным красноватым оттенком. Летом она приобретает обычный зеленый цвет, а осенью – огненно-красный или багровый.

- Фастигиата. Отличительные характеристики – короткий ствол, густая и узкая колоновидная крона с вертикальными, сильно разветвленными ветвями. Максимальная высота – 20 м. Довольно капризный к качеству почвы и воздуха, плохо реагирует на недостаток питательных веществ, зато отличается отличной засухоустойчивостью и легко переносит даже сильные морозы. Хорошо смотрится как в групповой посадке, так и одиночной. Чаще всего встречается на равнинах, лугах, в низинах и лесах.

- Пирамидальный. Из названия видно, что дерево имеет форму кроны в виде пирамиды, в обрезке не нуждается. Диаметр кроны – до 3 м. В высоту достигает максимум 9 м. Интересно, что ветки растут строго вверх и очень плотно. Листва насыщенного темно-зеленого оттенка. Отлично переносит засуху, морозы. Из недостатков – медленно растет.

Благодаря эффектному внешнему виду эти сорта широко используются ландшафтными дизайнерами в групповых посадках и аллеях в городских парках и скверах.

Выращивание и размножение

Саженцы дуба черешчатого и крупноплодного очень требовательны к влаге и минеральному богатству почвы. Именно поэтому они быстро всходят в поймах рек и глубоких лесных суглинках. Не рекомендуется засеивать саженцы дуба в подзольный грунт. В такой почве ростки быстро погибнут, так как корни не смогут закрепиться из-за высокой кислотности гумуса. Сеять желуди желательно поздней осенью. Плоды должны быть свежими. Если допустить малейшее пересыхание желудей, то всхожесть в разы уменьшится. Глубина засадки – от 5 до 8 см. Перед тем как вырастить дуб, важно знать, что почва при посеве должна быть удобрена. Для защиты ростков от вредителей необходимо прикрыть их лапником. Также важно поддерживать стабильную температуру почвы (не менее +2 градусов).

Использование ресурсов

Дубы в большинстве случаев применяются в строительстве и кулинарии, а также в легкой промышленности. Из опилок делают пробки и мебель. Древесина оптимально подходит для надводных судов, укреплений, машинного строения, изготовления бочек. Доски не набухают, плохо горят, отличаются прочностью, твердостью и плотностью. Когда распускаются листья дуба и созревают желуди, приходит время кулинаров. В Северной Америке плоды дерева часто добавляют в кофе, конфеты и самые изысканные блюда. В Азии желуди употребляют жареными со специями.

Особенности посадки

Вырастить могучие дубы можно из семян. Желуди нужно высеять осенью или в конце весны после хранения в прохладном и влажном месте. Для этого лучше выделить целую грядку и сделать в ней ямки или борозды (кому как удобнее) глубиной не более 7 см. Всходы за несколько недель вырастают до 12 см. В желудях есть внушительный запас питательных веществ, которые и обеспечивают интенсивный рост. Если условия благоприятные, налажен уход, то через год-два молоденькие растения можно потом пересаживать на постоянное место.

Лучше всего садить дуб черешчатый, признаки которого были рассмотрены выше, на плодородных, не кислых грунтах. Так как растение любит свет, для него нужно подобрать солнечное открытое местечко, но без сквозняков. Дело в том, что молоденькие саженцы могут сильно пострадать от резких порывов ветра или заморозков.

Скорость роста деревьев в высоту

Обычно у живых существ, включая нас, есть период активного роста в молодости, но по мере старения рост организма замедляется или вообще прекращается. Скорость роста деревьев в высоту имеет такой же характер. После периода активного роста в высоту темпы роста дерева снижаются, и оно начинает набирать массу за счет ствола и боковых побегов. На рисунке показан общий характер зависимости высоты большинства дерева от его возраста. График разбит на три фазы. 1 – это начальная фаза медленного роста, за ним наступает фаза быстрого роста – 2. Когда дерево приближается к определенной высоте, темпы роста падают – 3 фаза. Конечно, значения времени и высоты будут различны для каждого отдельного дерева в зависимости от особенностей вида и окружающих условий.

Общий характер зависимости высоты большинства деревьев от возраста

Разные виды деревьев растут с разной скоростью. В зависимости от темпов роста обычно деревья делятся на группы. В таблицах 1 и 2 деревья поделены на группы в зависимости от скорости роста дерева в год. Такие темпы роста деревья набирают в период активной фазы (в возрасте от 10 до 30 лет).

Таблица 1: Быстрорастущие и умереннорастущие деревья

Весьма быстрорастущие

Быстрорастущие

Умереннорастущие

Таблица 2: Медленнорастущие деревья

Медленнорастущие